工程地质界面在地质灾害的孕育、发展和发生过程中发挥着至关重要的控制性作用,可分为物质界面、状态界面和运动界面三类。精准识别和表征滑坡内部关键界面在气候变化和人类活动的双重作用下的多物理响应,是厘清滑坡灾变机制和采取有效防控措施的关键所在。尽管近几十年来边坡滑动面(滑带)的界面力学行为已经得到广泛研究,但滑坡内部多界面演化特征及其对诱发滑坡的潜在贡献仍充满未知。以库区滑坡为例,作为一类典型的热-水-力多物理场耦合作用地质灾害体,其突发性失稳往往诱发滑坡-泥石流-堰塞湖溃决等链式灾害效应,对水利枢纽工程安全及下游城镇群构成重大威胁。

针对这一难题,南京大学朱鸿鹄教授课题组运用高时空分辨率的光纤传感神经技术,成功实现了长江三峡库岸滑坡地下热-水-孔隙-力学响应特征的精准识别,揭示了地下水位动态变化加速滑坡变形的内在机制,提供了洞悉滑坡灾变演化规律的新视角。相关成果以封面论文形式发表于地质与岩土工程领域顶级期刊《Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering》(中科院一区,IF=9.2),题为“Thermo-hydro-poro-mechanical responses of a reservoir-induced landslide tracked by high-resolution fiber optic sensing nerves”。

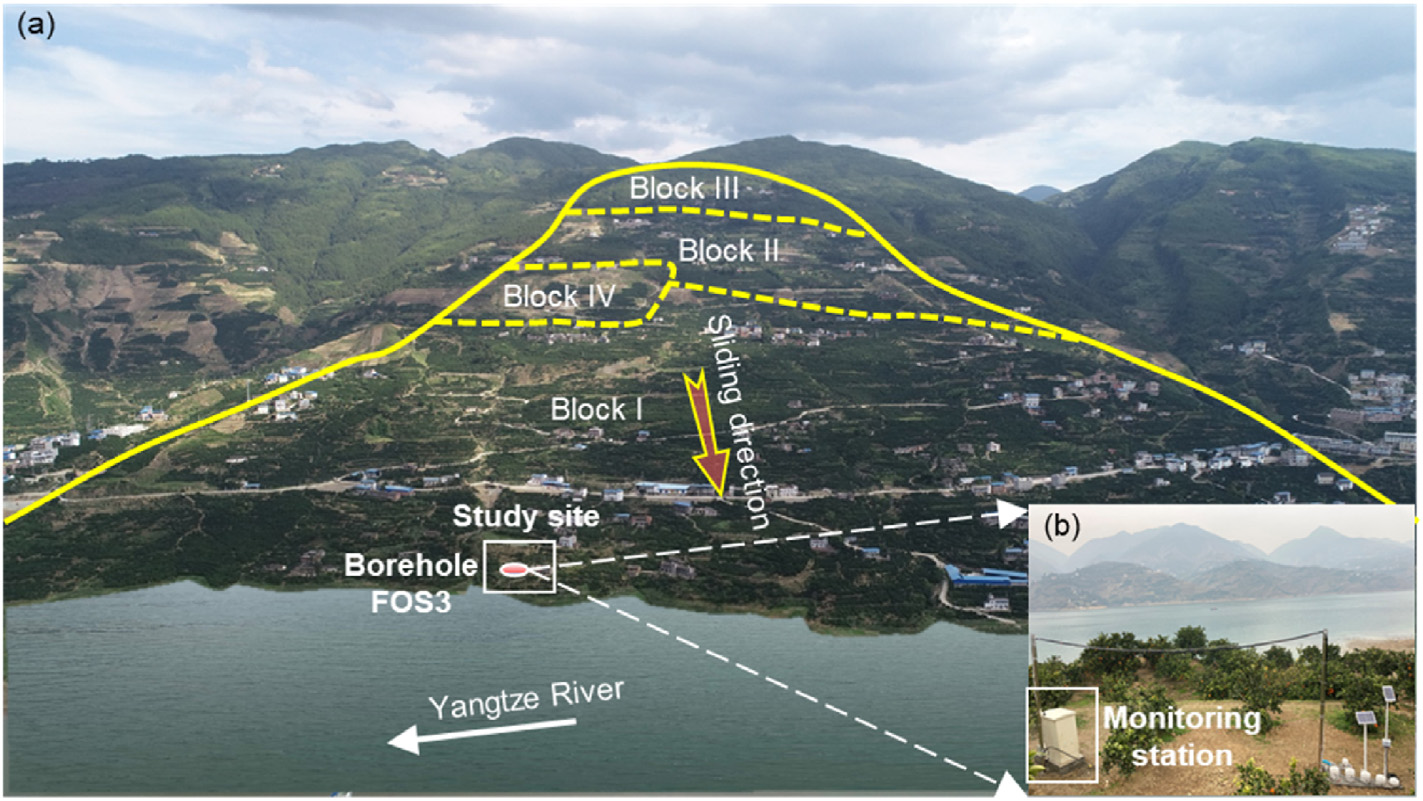

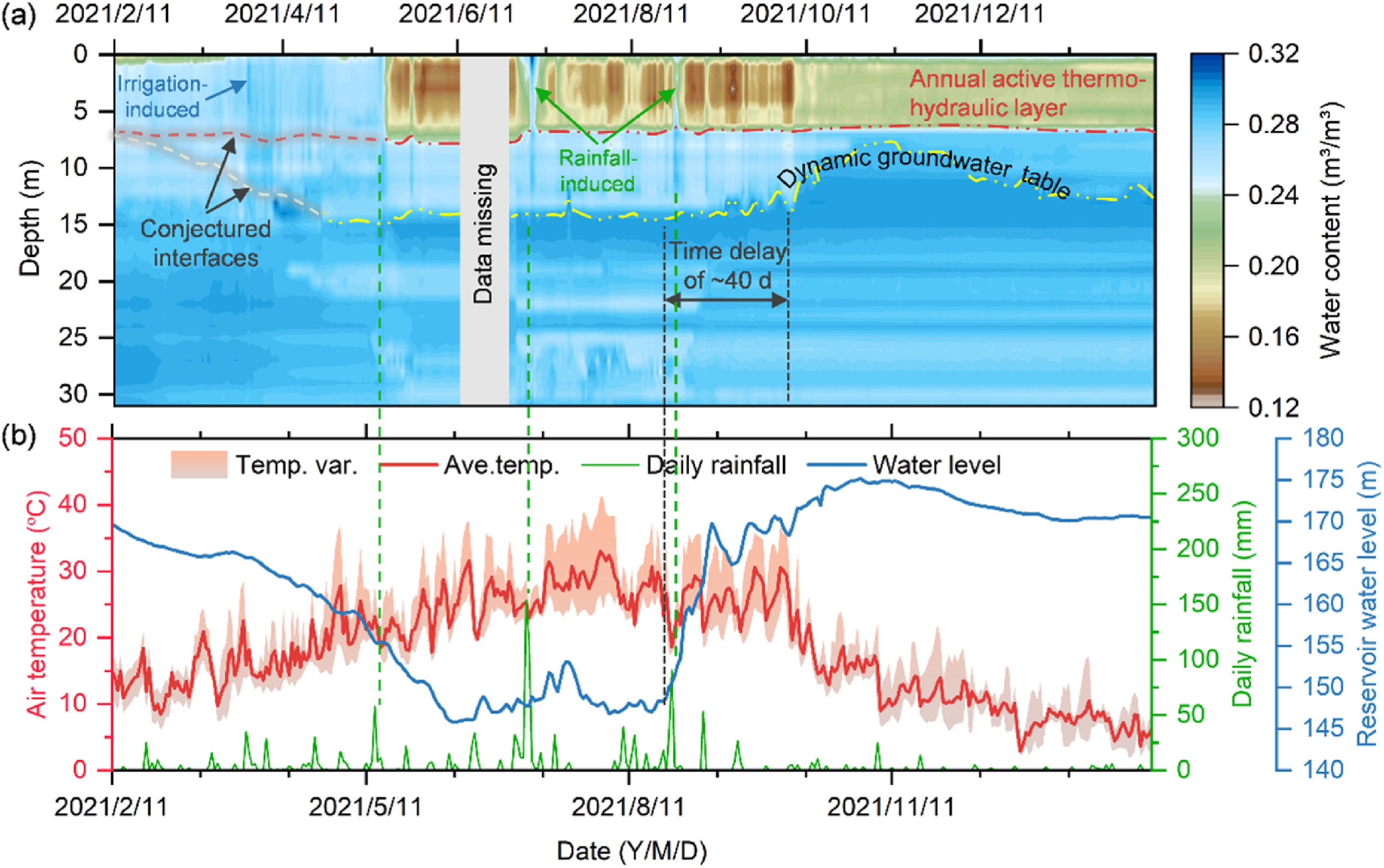

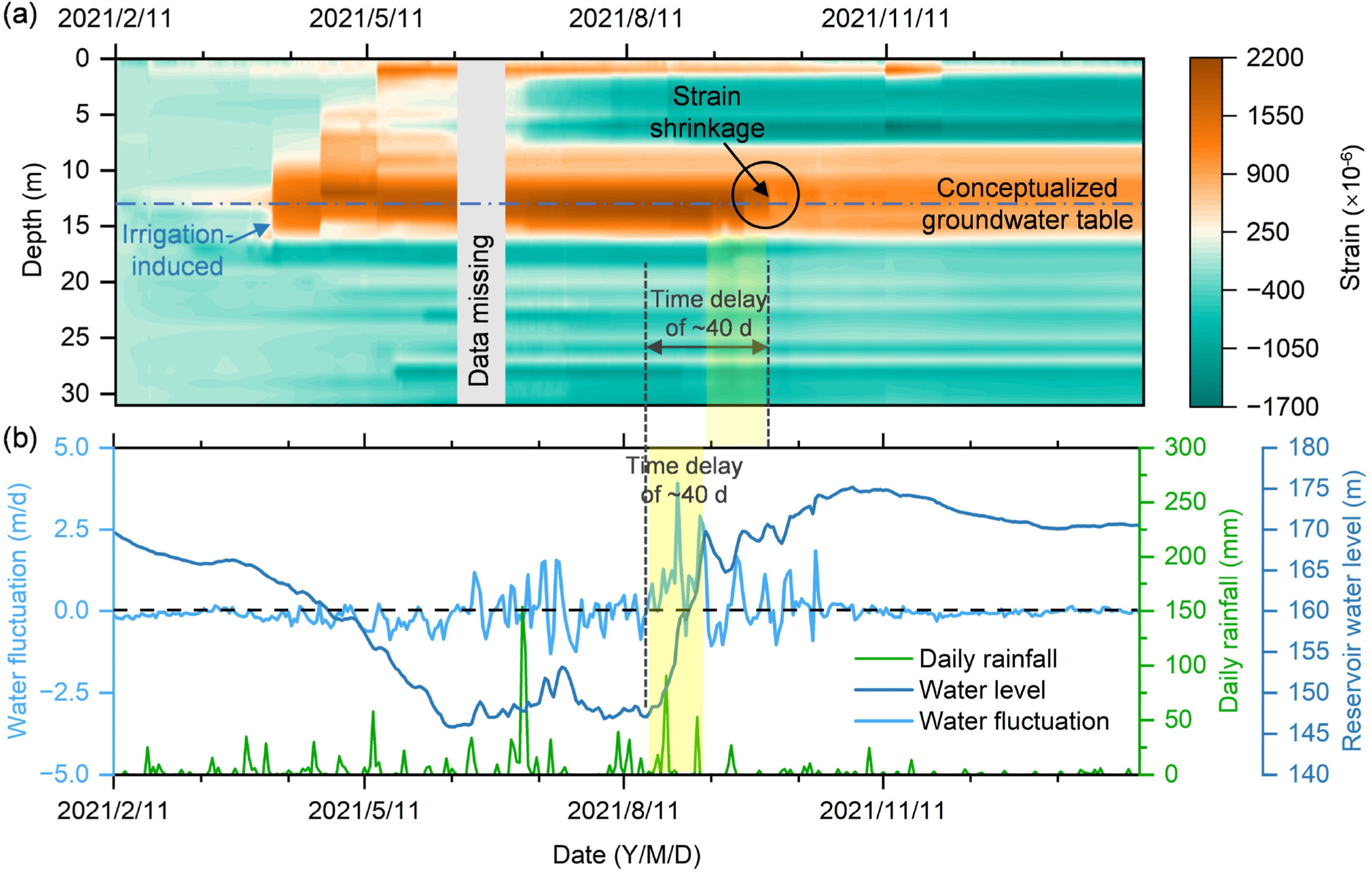

本研究选取位于三峡库区重庆奉节段的特大型滑坡——新铺滑坡为研究对象,构建了基于光纤神经网络的深部监测系统,通过安装于现场钻孔中的多参量感测光缆,远程实时监测岩土体温度、含水率、孔隙水压力和应变等物理参量。长期监测数据清晰地表明,相较于干旱年份,湿润年份中滑坡变形更为活跃;地下水位在9~15m深度域内的动态变化诱发岩土体应变发生周期性的累积与回弹响应,这揭示了降雨和水库调度对滑坡稳定性的显著影响。这项研究不仅为掌握库岸滑坡内部关键界面的灾变演化规律提供了新的思路与技术手段,更推动了地质灾害监测技术向智能化、立体化方向发展,相关发现对于提升三峡库区滑坡的监测预警和应急处置水平具有重要的指导意义。

论文经国际同行专家评审及编委会遴选,被列为《Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering》2024年第16卷第3期封面文章。南京大学博士研究生叶霄为论文的第一作者,朱鸿鹄教授为通讯作者,其他合作者包括施斌教授、程刚副教授、大连理工大学裴华富教授,以及意大利国家研究委员会水文地质保护研究所L. Schenato、A. Pasuto教授。这项研究工作得到了国家杰出青年科学基金及国家自然科学基金面上项目的资助。

图1 新铺滑坡全景及原位监测布设示意图

图2 含水率时空演化剖面及同期水文气象记录

图3 应变时空演化剖面及同期水文气象记录

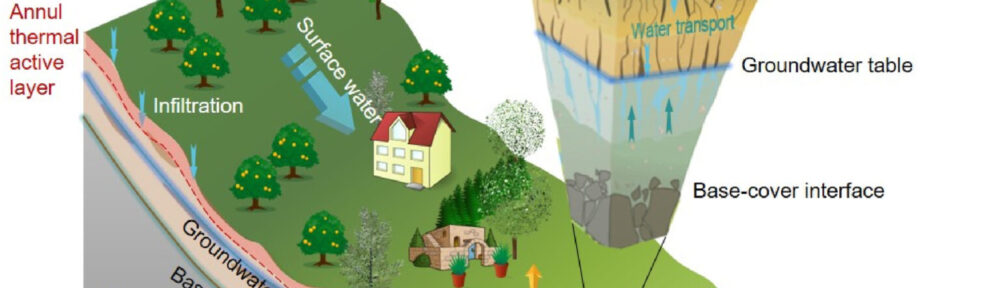

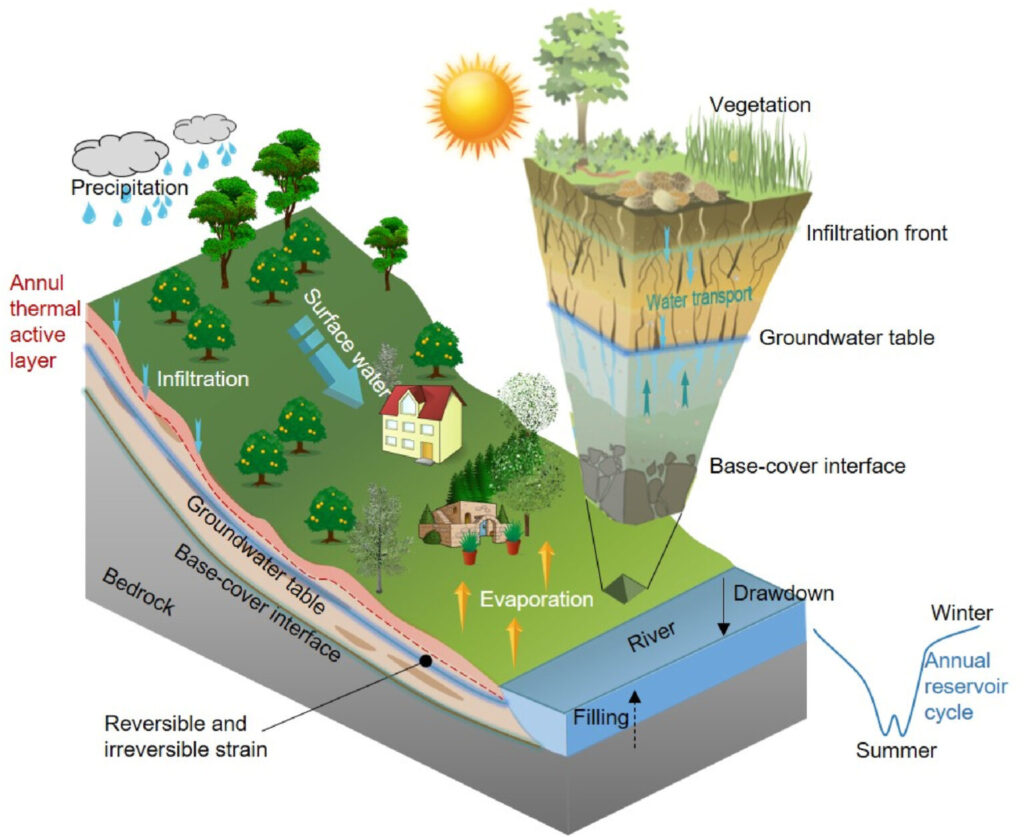

图4 库岸滑坡内部工程地质界面的概念模型

论文信息:

Ye, X., Zhu, H.H., Cheng, G., Pei, H.F., Shi, B., Schenato, L., Pasuto, A., 2024. Thermo-hydro-poro-mechanical responses of a reservoir-induced landslide tracked by high-resolution fiber optic sensing nerves. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 16 (3), 1018–1032. https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2023.04.004.